Chi WQ, Wang WJ, Zhou HC, et al. Multiscale modelling of additively manufactured Ti-6Al-4V alloy: Fatigue performance evaluation from material to structural level [J]. International Journal of Fatigue, 2025, 201: 109181.

Chi, Wei-Qian, et al. "Multiscale Modelling of Additively Manufactured Ti-6Al-4V Alloy: Fatigue Performance Evaluation from Material to Structural Level." International Journal of Fatigue 201 (2025): 109181.

Chi, W. Q., Wang, W. J., Zhou, H. C., Yan, R. G., & Mikami, Y. (2025). Multiscale modelling of additively manufactured Ti-6Al-4V alloy: Fatigue performance evaluation from material to structural level. International Journal of Fatigue, 201, 109181.

背景简介

增材制造(AM)技术因其高设计自由度和复杂轻量结构成型优势,在航空航天、高速列车等关键领域备受关注。钛合金(Ti-6Al-4V)凭借优异的比强度和抗腐蚀性能,在发动机叶片、飞机结构以及轨道交通转向架等部件轻量化设计中具有巨大潜力。然而,AM过程产生的孔隙、未熔合颗粒等缺陷,显著降低了材料及结构部件的疲劳性能,限制了其在安全要求极高的领域推广应用。热等静压(HIP)后处理能有效降低或消除AM材料内部缺陷,显著提升材料级试样的疲劳性能,但对实际复杂结构部件中近表面缺陷的消除效果有限,导致材料与结构级部件疲劳性能存在明显差异。因此,亟需深入开展跨尺度疲劳性能研究,揭示缺陷对结构疲劳寿命的影响机制,并建立有效的疲劳性能预测方法,推动AM钛合金在高端装备制造领域的可靠应用。

成果介绍

(1)图1显示了该工作提出的“宏观有限元-微观组织-裂纹扩展”一体化多尺度模型:宏观层面依据构件几何、约束与基本力学参数获取应力/应变场并定位表面高风险区;微观层面以晶粒长短轴、取向、欧拉角连通性、晶界距离及晶粒取向差量化晶界的阻碍效应。以表面半椭圆裂纹为几何表征,近似沿最大主应力面进行二维等效扩展,并将宏观应力场与微观组织结构耦合以计算疲劳裂纹扩展寿命。模型仅以试验条件、单轴拉伸性能与微观组织信息为输入,参数简约、物理可解释强、计算效率高。该模型在材料级与结构级保持一致的预测口径,可直接支撑增材制造Ti‑6Al‑4V材料与结构的抗疲劳设计、缺陷评估和检测策略。

.png)

图1 疲劳强度预测的多尺度模拟策略框架

(2)图2显示的试验断口与SEM观测表明,牵引拉杆(热等静压)裂纹起始于套筒内壁近表面的未熔合缺陷,缺陷腔体内可见未熔粉末;扩展区伴随多处次生微裂纹,并与圆弧过渡处的应力集中区相贯通。断裂位置与有限元预测热点一致,说明表层/近表层缺陷与局部应力集中耦合,是结构级增材制造Ti‑6Al‑4V牵引拉杆早期起裂与随后的加速扩展的主导机制。同时,HIP虽能降低材料级内部孔隙,但对复杂几何部位的大尺寸近表面缺陷改善有限,难以从根源上消除起裂源。

.png)

图2 (a)牵引拉杆在22.39 kN,7.83×104载荷循环时断裂位置;(b)为(a)中断裂位置的放大图像;(c) SEM观察:(1)裂纹起始部位放大图;(2)缺陷放大图;(3)紫色框区域放大图

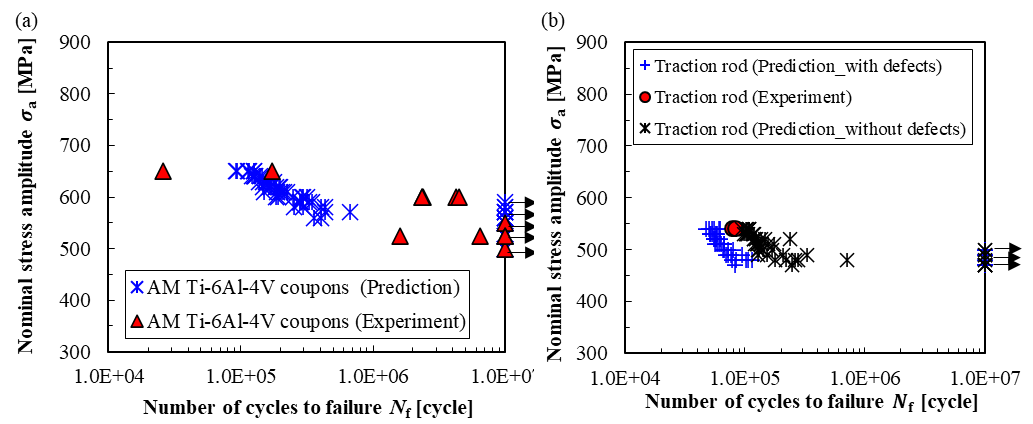

(3)图3显示了依据前述方法开展的AM Ti‑6Al‑4V材料级与结构级的S-N曲线预测结果。材料级方面,基于单轴拉伸与微观组织驱动的模型预测的S-N曲线与试验数据在全载荷区间保持良好一致,尤其在疲劳极限附近仍具有较高相关性,验证了模型对AM Ti‑6Al‑4V的适用性与精度。结构级方面,为阐明近表面不规则缺陷对寿命的主导作用,引入“等效缺陷-虚拟裂纹”策略:以表面半椭圆虚拟裂纹将缺陷几何参数化,作为裂纹扩展子模型的初始条件,依据N–a演化计算总寿命;并同步给出“无缺陷”基线预测。由二者构成的寿命包络覆盖牵引杆各试验点,表明模型可在材料-结构两级统一表征疲劳响应,并定量揭示近表面缺陷对构件寿命的削弱效应;上述结果为“材料级显著提升、结构级提升受限”的差异提供了机制层面的解释。

图3 S-N曲线预测结果:(a)试样级;(b)结构级

致谢

这项工作得到了中国国家自然科学基金(NSFC)、中国国家铁路集团有限公司科技研发计划、中国国家留学基金管理委员会(CSC)、日本学术振兴会科研费(JSPS KAKENHI)以及大阪大学“OU Master Plan Implementation Project”的支持与资助(No. 12402087、U2468209、P2024J001、24K22929、24K00967)。本文第一作者:池维乾(北京交通大学),通讯作者:周红昌a, 闫瑞国b(a大阪大学接合科学研究所, b清华大学工程力学系)。

本期小编 池维乾(整理)

周子尧(校对)

舒 阳 (审核)

董乃健(发布)

|