Vailhe M, Torbet C J, Mignerot F, et al. Very high cycle fatigue behavior of BCC refractory alloy C103[J]. International Journal of Fatigue, 2025: 109139.

Vailhe, Madeline, et al. "Very high cycle fatigue behavior of BCC refractory alloy C103." International Journal of Fatigue (2025): 109139.

Vailhe, M., Torbet, C. J., Mignerot, F., & Pollock, T. M. (2025). Very high cycle fatigue behavior of BCC refractory alloy C103. International Journal of Fatigue, 109139.

背景简介

随着航空发动机为提升效率而不断提高服役温度(需突破1200℃),熔点高、高温稳定性好的耐火合金材料成为研究热点。然而,这类材料存在氧化快、密度高、成形性有限等问题,近年虽通过热障涂层、增材制造及体心立方(BCC)+B2耐火多主元合金(RMPEAs)等技术突破应用瓶颈,但其疲劳性能相关的研究较为匮乏,尤其在超高周疲劳研究(VHCF,≥107次循环)领域,现有数据仅覆盖纯Nb、Ta、Mo等耐火金属,缺乏耐火合金(如工业常用Nb基合金C103)的系统研究。

Nb基C103因优异的可成形性,已用于火箭喷嘴等承受低载荷、高循环振动的部件,但其疲劳数据目前仅限于弯曲疲劳的校准,VHCF行为完全未知。此外,BCC金属因热激活螺型位错滑移,室温下存在显著应变率敏感性,而C103的应变率效应尚未明确,这将直接影响不同测试方法下性能对比的准确性。为填补该合金超高周疲劳行为研究方面的空白,本研究采用了超声疲劳技术,系统地探究了C103的应变率敏感性、VHCF行为及裂纹萌生机制,为其在航空航天高温推进系统中的可靠应用提供数据支撑。

成果介绍

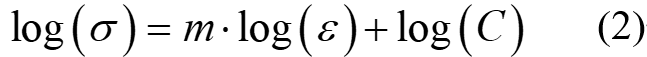

(1)由于多数BCC材料在室温下具有一定的应变率敏感性,且超声疲劳试验的有效应变速率较高(当应变为0.001时,应变率约为80 s-1),因此明确C103在室温下的应变率敏感性具有重要意义。对C103样品开展了压缩试验,以计算应变率敏感性参数(式1),进而将屈服强度换算至超声疲劳试验的应变率条件下。结果如图1所示,不同应变率下的压缩应力-应变曲线结合公式(2)计算应变率敏感性,通过对不同真实应变下的参数取平均值,最终得到C103的应变率敏感性参数m为0.022。同时,还采用了纳米压痕试验来更局部地进行测量(图1右下),得到的应变率敏感性结果与宏观压缩试验结果高度一致,表明纳米压痕是一种快速有效的评估室温应变率敏感性的方法。

.png)

.png)

图1 不同位移速率下的压缩真应力与压缩真应变的关系图(左上),以及在不同真应变值下的对数压缩真应力与对数应变速率的关系图(右上);跳跃速率试验及其相应的应变速率图(左下),以及抛光C103材料表面的纳米压痕标记(右下)

(2)图2显示了BCC耐火合金C103的超高周疲劳行为及性能对比结果。结果显示,无论加载方向平行还是垂直于材料挤压方向,C103的疲劳寿命均随应力振幅增加呈线性下降,未出现疲劳极限;同时标注了两种应变率下的屈服强度(8.3×10-5 s-1时296 MPa、329 s-1时419 MPa),其105周次疲劳强度接近屈服强度。尽管存在轻微的织构,但不同应变率和不同的加载方向也不会影响疲劳强度。底部的归一化对比表明,当通过弹性模量进行归一化以解释刚度对疲劳寿命的影响时,C103的表现优于纯金属。C103表现出固溶体强化(在R=-1、20 kHz测试条件下),这是可能由于合金因添加10wt%的铪(作为合金元素)产生了约9.6%的原子失配度,进而实现固溶强化;此外,1wt%的钛也能带来一定程度的强化效果,这一机制被认为是该合金疲劳强度提升的主要原因。

.png)

图2 与挤压成形方向和屈服强度相关的两个不同应变率下C103样品的S-N曲线(顶部)以及所研究的C103材料的归一化疲劳强度与失效周次的关系与耐火金属的文献值行了比较(底部)

(3)图3显示了典型的断口表面:所有样品的裂纹均从表面单一位置萌生,扩展方向大致垂直于载荷方向,裂纹萌生处未发现二氧化铪。超声疲劳试验条件虽与传统断裂韧性试验不同,但可参考C103制造的失效航天飞机推进器估算动态断裂韧性:结合圆柱体中的拇指裂纹模型与图3(a)测量,该试样动态断裂韧性约43 MPa·m1/2,11个试样均值为26 ± 9 MPa·m1/2(低于纯铌的 37 ± 4 MPa·m1/2及文献中C103的MPa·m1/2)。还在断口表面观察到了疲劳辉纹,图3(b)中距萌生点0.606 mm处裂纹扩展增量为4.2×10-7 m(对应ΔK=8.08 MPa·m1/2)。可以得出结论,与纯铌相比,C103的断裂韧性并没有因其添加的合金元素而大幅降低。

.png)

图3 250 MPa载荷试样在5.88×108次循环下失效的典型疲劳断口表面:(a) 断口表面整体以及裂纹长度;(b) 疲劳辉纹及其尺寸;(c) 表面裂纹和疲劳辉纹的位置;(d) 裂纹萌生区域和扩展区

图4呈现了C103合金疲劳前后的微观结构特征。其中图4(c)为疲劳后的微观结构EBSD图像(取自断口表面裂纹萌生处正下方横截面),图4(d)为其对应的晶粒参考取向差(GROD)图。与未变形状态相比,极图中晶粒的取向分布函数无明显变化,但从GROD图可见,疲劳引发的变形使晶粒内部出现局部不均匀变形,且取向差在微观结构中累积不均,局部区域存在高取向差带(可能与邻近晶粒三维结构相关)。圈出的高GROD位置与较小晶粒相对应,这些小晶粒在三维结构中可能为三叉/四叉晶界相交处,已被证实会增强应变局部化的强度。

.png)

图4 (a) 初始C103微观结构EBSD图像;(b) 为初始的晶粒参考取向差图;(c) 为疲劳后微观结构EBSD图像;(d) 为相应的晶粒参考取向偏差图(箭头表示加载方向)

(4)C103在105周次下经快速循环应变率校正后,疲劳强度接近其屈服强度,说明频率对疲劳强度存在影响。结合本研究测得的应变率敏感性参数m=0.022,推测C103与纯铌的疲劳寿命频率依赖性类似纯钽,未来需在常规与超声频率下深入研究相关固溶强化耐火合金。此外,C103裂纹萌生于试样表面,由材料固有塑性变形驱动(非材料中氧化物颗粒所致),与报道中的纯钼超声疲劳试验结果一致;表面萌生伴随侵入/挤压(源于疲劳循环中不均匀不可逆的滑移),EBSD显示滑移分布不均但幅度低(无可见滑移线),因此后续建议通过更加详细地监测滑移痕迹并结合非线性超声技术等来进一步明晰裂纹萌生机制。

致谢

本研究由美国能源部科学办公室基础能源科学部资助,资助编号为DE-SC0018901。作者感谢ATI和Noah Philips提供的C103材料及其化学成分和拉伸性能。同时,作者也感谢Noah Philips和McLean Echlin提供的宝贵意见。SEM和EBSD测试在MRL共享实验设施中进行,并由NSF MRSEC项目资助,资助编号为DMR2308708。本文第一作者和通讯作者:Madeline Vailhe(University of California Santa Barbara)。

本期小编 王永杰(整理)

吴林森(校对)

郭子键(审核)

董乃健(发布)

|