Utada S, Heczko M, Rame J, et al. Origin of localizing creep damage in Ni-based single crystal superalloys pre-strained at room temperature[J]. Acta Materialia, 2025: 121448.

Utada, Satoshi, et al. "Origin of localizing creep damage in Ni-based single crystal superalloys pre-strained at room temperature." Acta Materialia (2025): 121448.

Utada, S., Heczko, M., Rame, J., Hamadi, S., Dlouhý, A., Kruml, T., Villechaise, P., Reed, R., Mills, M., & Cormier, J. (2025). Origin of localizing creep damage in Ni-based single crystal superalloys pre-strained at room temperature. Acta Materialia, 121448.

背景简介

镍基单晶高温合金因其优异的高温耐久性和耐环境性能而被广泛应用于航空发动机和发电燃气轮机的涡轮机叶片和导向叶片。镍基高温合金的显微组织通常由无序固溶强化的面心立方(FCC)γ基体和有序的L12金属间化合物沉淀硬化γ′相的组合组成。由于涡轮机叶片的几何形状复杂,将镍基单晶高温合金部件的微观结构构造成具有最佳析出物形状和完全均匀的尺寸并不容易,经常会导致铸造和热处理等生产过程中的局部产生意外的塑性变形。

在此背景下,本研究旨在探讨预变形处理对固溶处理与时效热处理之间缺陷与位错结构的影响,以及在微观结构粗化带形成过程中的演变机制。通过连接微观结构粗化带的形成与粗大倾斜γ'-筏结构的发展机制,确定了预变形镍基单晶合金在蠕变试验中观察到的蠕变损伤局部化的根源。此外,通过比较分析两种测试材料(AM1与CMSX-4 Plus)的预变形机制及位错结构演变,阐明了蠕变行为差异。

成果介绍

(1)图1阐释了先前研究揭示的早期蠕变失效机制:在高温低应力蠕变条件下,当微观结构粗化带发生再结晶时,材料延性显著降低。粗化倾斜的γ′片层结构有利于位错向γ′相内侵入,从而加速局部蠕变损伤,导致带状区蠕变孔洞加速发展。此类蠕变孔洞(即变形孔或D孔)在蠕变试验前已然形成。具体而言,D孔形成于1100-1165℃高温时效的初始阶段。D孔周围的应力集中与损伤累积触发再结晶,沿带状区引发裂纹,最终导致断裂应变极低的平面失效。但孔隙形成机制以及γ'-筏结构加速倾斜粗化的过程尚未被确切证实。

.png)

图1 基于先前研究的预变形AM1镍基单晶合金蠕变失效过程总结

(2)通过光学显微镜对预变形后圆柱试样表面进行了观察,结果如图2(a-c)所示。可见剪切带的密度与材料屈服强度呈反比关系,即圆柱表面可见剪切带密度随屈服强度增加而降低。如图2(d-f)所示,剪切带密度影响初级时效处理后的微观组织。低倍图像中可见的斜线状结构即为粗化带,由于滑移带周围的弹性应变显著促进了γ/γ′相的演变,这种对比度差异源于析出物尺寸的不同。

由于AM1-HT1-RTPD表面(图2(a))的滑移带相较于其他样品(图4(b)和(c))更为明显,预计每条单一滑移带的局部位移量更大。当材料在室温(即γ'-剪切区)变形至等效宏观塑性应变时,屈服强度较低的材料会形成更多滑移带,但每条滑移带的位移较小。在CMSX-4 Plus材料中,与未处理的AM1和热处理后的AM1材料形成对比(图4(df)),其原始{111}滑移面观察到的微观结构粗化带数量更多且更薄。

.png)

图2 (a-c) 经光学显微镜观察的圆柱试样预变形后表面形态;(d-f) 经1100 ℃,5小时或1165 ℃,6小时时效处理后,同批试样的微观组织细节

(3)在γ′筏化机制的蠕变过程中,外部蠕变载荷会诱导倾斜的筏化区,其粗化速率显著加快,这与{111}晶面自然微观结构演变的原理类似。在筏化机制中,控制蠕变加速速率的基元过程是γ′位错切割。该过程包含:γ位错段通过位错网络向γ/γ′界面转移,继而作为超位错切入γ′相。随后超位错解离为超部分位错,并与对侧γ位错网络发生湮灭,此类位错活动会使垂直筏化区在稳态阶段末期呈现波浪形态。由于“待剪切”γ′位错已克服界面势垒,它们能在蠕变变形早期阶段沿{111}晶面轻松穿透γ′相。穿透性位错可成为溶质传输通道,进一步加快加速阶段中倾斜位错群(其行为类似波浪状位错群)的粗化过程。带状区域内较高的位错密度(如图3中SEM的ECCI观测所示)正是该过程局部高度活跃的直接证据。

.png)

图3 ECCI分析显示,CMSX-4 Plus(4P-PD-A1A2,0.5%预塑性应变)在1150℃/110MPa条件下(载荷方向[001])进行蠕变断裂试验后的显微组织特征。(a) 显微组织粗化带内部呈现出倾向于载荷方向的γ′片层;(b) 显微组织粗化带边界(沿(111)面的虚线)与垂直于载荷方向的N型γ′片层;(c) 显微组织粗化带外部垂直的N型γ′片层。黑白箭头指向γ′剪切位错。亮相为γ相,暗相为γ′相

(4)粗化微观结构与位错构型是蠕变试验初期从热处理预应力单晶合金继承而来的最重要微观结构特征。先前研究表明,预变形材料的早期蠕变失效过程与微观结构粗化带处的蠕变损伤局部化相关。这包括:粗化带处更快的微观结构粗化速率、更早且更频繁的蠕变孔洞成核与生长,以及在已形成蠕变孔洞周围发生的再结晶。本研究中CMSX-4 Plus合金呈现相同机制,γ'-筏状结构沿着CMSX-4 Plus在1150 ℃(图4)和AM1在1050 ℃(图1)下先前粗化的微观结构带倾斜分布。根据本研究的观察结果,倾斜γ'-筏结构的形成可归因于预变形及后续高温处理诱导的位错结构。

图5所示预变形AM1材料经额外长期时效处理后,其组织显著粗化,但仍可观察到长而连续的γ相。该相位与预变形期间的滑移带处于同一平面。因此,在预变形材料中即使不施加外部(蠕变)载荷,也能自然形成倾斜组织。

.png)

图4 4P-PD-A1A2材料在1050 ℃/200 MPa及1150 ℃/110 Mpa条件下进行的蠕变断裂试验结果

.png)

图5 经1050 ℃,500小时额外长期时效处理后的AM1-PD-A1A2(塑性应变0.79%)显微组织(SEM-SEI)。图中较亮相为γ相,较暗相为γ′相。白色虚线包围区域为长而连续的γ相

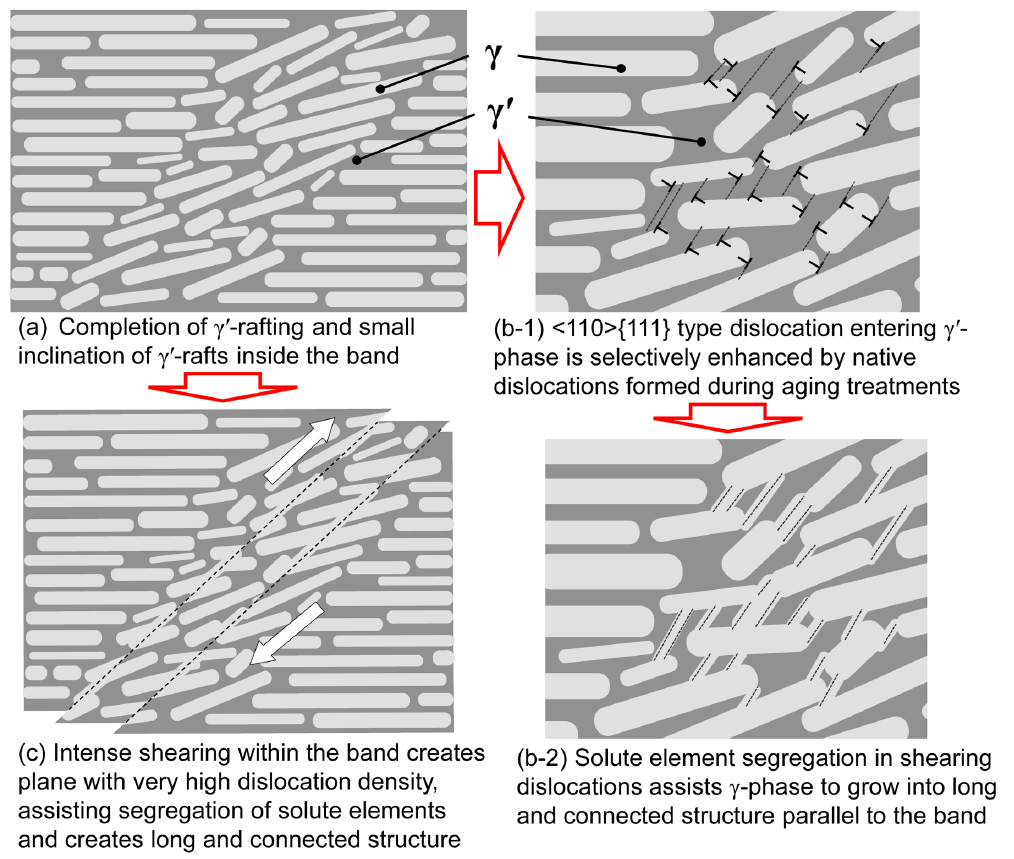

(5)倾斜γ′层状结构中的损伤演变过程可通过图6示意性说明。在预变形AM1材料初始阶段后的蠕变中断试验中,观察到原滑移面上存在垂直N型层状结构与倾斜层状结构。然而此时倾斜角度并非精确位于{111}晶面,且γ/γ′层厚度差异不显著。图6b-1所示过程阐释了位错剪切作用如何侵入γ′相,该过程得益于室温预变形及后续标准时效处理形成的原始位错。原始位错具有形成γ相的溶质偏析,而剪切位错同样会通过溶质迁移促进{111}倾斜连接γ′位错群结构的形成(图6b-2)。相同机制加速了空位迁移,导致蠕变孔隙快速粗化。

当施加更高应力时(例如局部应力集中或更高蠕变/疲劳应力工况),粗化倾斜的γ'-筏结构将协同增强损伤进程。在这种情况下,强烈的剪切作用会形成长连接路径,促进倾斜γ'-筏的粗化,如图6(c)所示。

图6 蠕变损伤局部化过程示意图。(a) 蠕变变形过程中γ′-筏的形成。(b) 高温低应力蠕变条件下,位错进入γ′相促进微观结构演变。(c) 高应力蠕变条件下,局部化共享整个微观结构主导损伤过程

致谢

感谢Safran航空发动机公司的资金支持、物资提供以及对本课题的持续关注。衷心感谢Sandrine Charles和Elodie Drouelle博士(Safran航空发动机公司)提出的宝贵建议及深入探讨。Pprime研究所谨向“国家-新阿基坦大区规划合同(CPER)”及“欧洲区域发展基金(FEDER)”致以诚挚谢意,感谢其对本研究工作的资金支持。扫描透射电子显微镜分析由俄亥俄州立大学电子显微镜与分析中心(CEMAS)完成。作者谨向Veronika Mazanova博士(IPM, CAS)致谢,感谢其协助制作三维立体图;同时感谢Dagmar Herzanova(IPM, CAS)协助制备双喷射电抛光圆盘箔片。本文第一作者和通讯作者:Satoshi Utada (Physics and Mechanics of Materials Department, ISAE-ENSMA)。

本期小编 唐 瑞(整理)

周子尧(校对)

舒 阳(审核)

董乃健(发布)

|