Jan MB, Chai MY. Machine learning approaches for creep rupture life prediction of metallic materials: A comprehensive review[J]. International Journal of Pressure Vessels and Piping, 2025: 105690.

Jan, Muhammad Bilal, and Mengyu Chai. "Machine learning approaches for creep rupture life prediction of metallic materials: A comprehensive review." International Journal of Pressure Vessels and Piping (2025): 105690.

Jan, M. B., & Chai, M. (2025). Machine learning approaches for creep rupture life prediction of metallic materials: A comprehensive review. International Journal of Pressure Vessels and Piping, 105690.

背景简介

在航空航天、能源发电及石油化工等领域,高温部件需长期承受应力与热载荷,蠕变断裂因而成为其关键材料面临的核心挑战。准确预测蠕变断裂寿命对于防止突发失效、确保高温部件长期可靠性至关重要。数十年间,Larson–Miller参数、Monkman–Grant关系及θ投影法等经验模型,一直是蠕变寿命预测的主要手段。然而,这些模型假设过于简化,泛化能力较弱,且输入特征利用有限,难以准确刻画材料性能与蠕变寿命之间复杂的非线性关系。为克服上述局限,数据驱动的机器学习方法提供了强有力的替代方案。机器学习可处理大量输入特征,捕捉复杂非线性相互作用,揭示多变量间依赖关系,并在不同材料体系中表现出良好泛化能力。

为充分发挥机器学习在蠕变寿命预测中的潜力,本文旨在全面梳理金属材料蠕变寿命预测的机器学习方法。文章从数据采集到模型部署,完整呈现了机器学习工作流程;系统梳理了现有建模策略,包括混合建模、蠕变机理感知模型、特征选择技术及合金设计策略;同时指出该领域面临的问题与挑战,如数据稀缺、物理约束融入不足、实时原位蠕变寿命预测框架缺失、以及模型可解释性难题。期望本文研究成果能够推动开发出更精确、可解释且可部署的机器学习模型,用于高性能工程材料的长期蠕变预测。

成果介绍

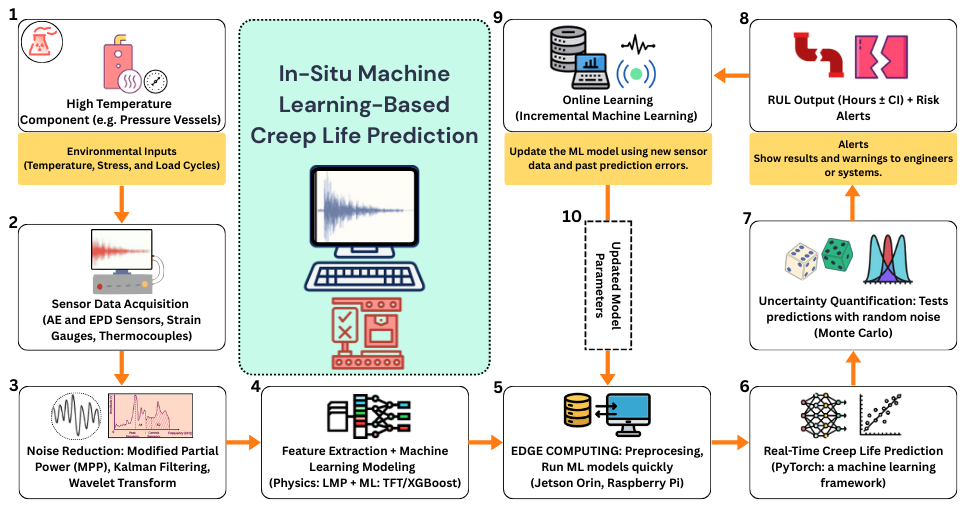

(1)完整的机器学习流程:综述给出了一个涵盖数据采集、预处理、特征工程、模型选择与训练、评估、可解释性直至模型部署的蠕变寿命预测全流程。

.png)

图1 基于机器学习的蠕变寿命预测工作流程

(2)综述对大量蠕变寿命预测文献进行了系统性回顾,并将其归纳为四大主题:

1)混合建模方法:报道了物理模型与机器学习相结合研究,以及结合了多种机器学习架构的混合框架。

2)蠕变机理感知机器学习框架:将关键蠕变机制嵌入模型,增强模型与实际材料行为的一致性。

3)特征工程策略:总结各类特征工程研究,并详细概述了不同特征筛选方法、所选特征及优缺点。

4)机器学习在抗蠕变合金设计中的应用:聚焦利用机器学习优化成分与微观结构以提升蠕变寿命的研究。

.png)

图2 特征工程方法

(3)通过全面文献调研,识别出四项主要挑战并给出未来研究方向:

1)数据限制:蠕变试验耗时导致数据稀缺,是机器学习预测的核心瓶颈。综述提出数据生成与机器学习增强策略,如 GAN、WGAN、变分自编码器及迁移学习,以突破实验局限、扩充数据量。

2)物理约束融入不足:机器学习模型若不含反映材料行为的物理约束,常丧失可解释性。为此,综述介绍了SCMLA等融入蠕变机制的方法,包括基于机理的数据聚类、机理启发特征选择及忽略不确定性的替代建模,将物理领域知识嵌入学习过程,提升模型可解释性、泛化能力及物理一致性。

3)实时蠕变寿命预测技术缺失:当前研究尚缺少利用机器学习进行原位蠕变寿命预测的研究。综述提出一种新型框架,将实时蠕变监测与基于增量学习的机器学习系统结合,实现服役期间的连续模型更新与及时预测(图4)。

4)可解释性难题:黑箱模型的可解释性仍是重大障碍。综述建议采用已被广泛验证的LIME与SHAP方法,评估模型对输入-输出关系的捕捉能力,提升解释水平。

.png)

图3 机器学习驱动蠕变寿命预测研究存在的挑战与解决思路

图4 基于机器学习的蠕变寿命原位预测与蠕变损伤监测框架

致谢

该研究工作得到了中国国家自然科学基金(No. 22208258)的支持。本文第一作者:Muhammad Bilal Jan(西安交通大学),本文通讯作者:柴孟瑜(西安交通大学)。

本期小编 柴孟瑜(整理)

吴林森(校对)

郭子键(审核)

董乃健(发布)

|